记者 陈霞 文/摄 报道组 蒋君

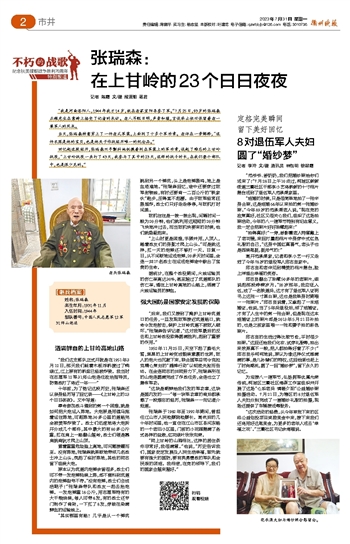

“我是河南洛阳人,1944年我才14岁,就在老家宜阳县参了军。”7月25日,93岁的张瑞森正襟危坐在靠椅上接受了记者的采访。老人耳聪目明,声音和缓,言谈举止依旧保留着老一辈军人的风采。

当天,张瑞森特意穿上了一件老式军装,上面别了十多个军功章。老伴在一旁解释,“这件衣服是他的宝贝,也是他关于作战经历唯一的纪念品。”

回忆起这段经历,张瑞森双手颤抖地抚摸着别在军装上的军功章,谈起了难忘的上甘岭战役,“上甘岭战役一共打了43天,我参与了其中的23天,这样的战斗时长,在我们整个部队中,也是很少见的。”

洒满鲜血的上甘岭高地山路

“我们这支部队正式开拔是在1951年3月12日,那天我们踩着木板浮桥渡过了鸭绿江,江上原有的桥梁已经被炸毁。我当时在志愿军12军31师山炮连任政治指导员,防御战打了将近一年……”

十年前,为了铭记这段历史,张瑞森还以亲身经历写了回忆录——《上甘岭上的23个日日夜夜》。文中写道:

奉命参加战斗遇到的第一个困难,就是如何把大炮运入阵地。大炮原是用骡马拖着运往阵地,可距阵地30多公里的道路完全被美军炸毁了。战士们迅速地将大炮拆开分成几个部件,其中最大的有80多公斤重,扛在肩上一路翻山越岭,战士们硬是靠肩挑背驮才爬上山顶。

冒着重重危险登上高地,可问题接踵而至。没有阵地,张瑞森就果断地带领几名战士冲上山头,筑起了临时阵地,其他的同志留下组装大炮。

原本以为坑道内炮弹余留很多,战士们可不带一发炮弹轻装上阵,却不曾料到坑道内的炮弹型号不符。“没有炮弹,战士们会成活靶子!”张瑞森带队和战友一起去抬炮弹。一发炮弹重18公斤,用志愿军特有的大干粮袋装,每人可带4发,有的战士还专门制作了背架,一下扛了8发,穿梭在染满鲜血的运输线上。

“其实哪里有路?几乎是从一个弹坑跳到另一个弹坑,头上是炮弹轰鸣,地上是血迹遍地。”张瑞森回忆,途中还要穿过敌军封锁线,有时还要背一二百公斤的“铁家伙”跑步,压得直不起腰。由于敌军经常狂轰滥炸,战士们只好走走停停,与敌机打时间差。

敌机往往是一拨一拨出现,间隔时间一般为20分钟,他们就利用这短短的20分钟飞快地冲过去,而当敌机快要来的时候,他们就隐蔽起来。

“上山时更是困难,手脚并用,人顶人,踏着战友们的身躯才爬上山头。”可是就这样,扛一天的炮弹还不够打一天。日复一日,从不间断地运送炮弹,20多天时间里,全连一共17名战士在运送炮弹途中献出了宝贵的生命。

据统计,在整个战役期间,火线运输员的伤亡率高达30%,甚至超过了坑道部队的伤亡率,通往上甘岭高地的山路上,洒满了火线运输员的鲜血。

强大国防是国家安定发展的保障

“后来,我们又接到了掩护上甘岭坑道口的任务,一旦发现敌军接近坑道路口,就命令发炮射击,保护上甘岭坑道不被敌人破坏。”张瑞森告诉记者,“这对我军最后的反击和上甘岭战役取得圆满胜利,起到了重要的作用。”

1952年11月25日,天空下起了鹅毛大雪,焦黑的上甘岭变成银装素裹的世界,敌人的炮火也沉寂下来,联合国军总司令克拉克精心策划的“摊牌行动”以彻底失败而告终。在全连同志的共同努力下,张瑞森所在的山炮连圆满完成了作战任务,全连也立了集体军功。

“这块是朝鲜给我们发的军功章,这块是国内发的……”每一块军功章的背后都承载了一段难忘的经历,张瑞森一一向记者介绍道。

张瑞森于1982年至1992年期间,曾担任江山市人民检察院检察长。离休后的几十年时间里,他一直住在江山市区县河东路的一个老旧小区里,门前的小花园摆满了各式各样的盆栽,红花绿叶欣欣向荣。

“同上甘岭的山洞相比,这样的居住条件非常好,我很满意。”他说,“历史告诉我们,国家安定发展及人民生活幸福,首先就要有强大的国防,要有英勇善战的军队和全民族的团结。我相信,在党的领导下,我们的国家会越来越好。”